Hintergrund

Wie die EU Schutzsuchende fernab Europas verbannen will

Flüchtlinge außerhalb Europas festzusetzen wird von der EU als Lösung in der „Flüchtlingskrise“ beschworen. Doch die Vorstöße zur Einrichtung von Migrations- und Flüchtlingszentren in Transit- und Herkunftsländern verletzen Menschenrechte. Statt um Flüchtlingsschutz geht es um das Unsichtbarmachen von Flüchtlingen.

2015 erreichte rund eine Million Schutzsuchende Europa – hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Viele von ihnen überquerten die europäischen Außengrenzen unter Lebensgefahr. Der Zusammenbruch des europäischen Grenzregimes versetzte die europäischen Staats- und Regierungschefs in Alarmbereitschaft: Die Kontrolle über Flucht und Migration sollte so schnell wie möglich zurückgewonnen werden. Die Strategie der Auslagerung von Grenzkontrollen in Transit- und Herkunftsländer nimmt dabei einen prominenten Platz ein.

Im Mai 2015 wurde in Brüssel die Europäische Migrationsagenda verabschiedet, in der einmal mehr die Absicht einer intensivierten Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländer zur Bekämpfung „irregulärer Migration“ bekräftigt wurde. 2015 konzentrierten sich die Bemühungen der EU in erster Linie auf die Türkei – über 850.000 Schutzsuchende hatten innerhalb eines Jahres von dort aus europäisches Territorium erreicht.

Deal mit der Türkei

Mit dem Ziel, das Verbleiben der hauptsächlich syrischen Flüchtlinge in der Türkei sicherzustellen und ihre Weiterreise in Richtung Griechenland zu verhindern, wurde am 29. November ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet: Die Türkei soll dafür sorgen, dass die Fluchtbewegungen über die Ägäis abnehmen. Im Gegenzug werden Erdogans Regierung drei Milliarden Euro Hilfsgelder sowie Visaerleichterungen für türkische Staatsangehörige in Aussicht gestellt.

Diskutiert wird gar, die Türkei nicht nur als „sicheres Herkunftsland“, sondern auch als „sicheren Drittstaat“ einzustufen. Angesichts der allgemeinen Menschenrechtslage und der katastrophalen Situation von Schutzsuchenden im Land ein vollkommen absurdes Szenario.

Lager in Afrika

Aber auch auf der Route von Libyen nach Italien, über die 2015 mehr als 153.000 Menschen in die EU gelangten, wurden die Bemühungen zur Regulierung und „Eindämmung“ von Flucht und Migration intensiviert. Neben dem Ende 2014 initiierten regionalen Kooperationsrahmen, dem Khartoum-Prozess, der insbesondere die Einbeziehung der Länder am Horn von Afrika in die europäische Migrationskontrolle bezweckt, erlebte auch die Idee, Flucht- und Migrationszentren auf dem afrikanischen Kontinent einzurichten, eine Renaissance.

Die regelmäßig in die Debatte eingebrachten Vorstöße sehen für die „Transit- oder Aufnahmelager“ in „Drittstaaten“ unterschiedlichste Aufgaben vor – von der Durchführung von Asylverfahren auf afrikanischem Boden über Informationskampagnen zur Verhinderung „irregulärer Migration“ bis zur Forcierung „freiwilliger Abschiebungen“. Sie alle verfolgen dasselbe Ziel: Flucht- und Migrationsbewegungen aus der Distanz zu kontrollieren und zu regulieren – „remote control“ – fernab von der europäischen Öffentlichkeit.

„Multifunktionale Migrationszentren“ als Abschreckungsmaßnahme

Für Ende 2015 kündigte die Europäische Kommission in der Migrationsagenda die Einrichtung eines „multifunktionalen Migrationszentrums“ in Niger an. In Zusammenarbeit mit IOM (Internationale Organisation für Migration), UNHCR und den nigrischen Behörden solle das Zentrum „ein realistischeres Bild der Erfolgschancen der Migranten (…) zeichnen, die sich auf den Weg nach Europa machen, und irreguläre Migranten bei der freiwilligen Rückkehr (…) unterstützen“. Auch über Möglichkeiten, Schutz in der Region zu erhalten soll hier informiert werden. In anderen afrikanischen Ländern sollen ebenfalls solche Zentren entstehen. Im Gespräch sind Mauretanien, Mali und Äthiopien.

Das Versprechen, dass dort auch legale Möglichkeiten zur Weiterreise nach Europa aufgezeigt werden, entbehrt jeder realistischen Grundlage. Legale Einreisewege sind so gut wie inexistent und die Lehren aus der Vergangenheit eindeutig: In Mali wurde 2008 ein ähnliches „Zentrum für Information und Management von Migration“ (CIGEM) eröffnet, doch im Jahr 2015 bereits wieder geschlossen.

Offiziell sollten dort Informationen zu den Risiken irregulärer Migration verbreitet und Alternativen dazu gefördert werden, u.a. durch die Unterstützung potentieller MigrantInnen bei der Beantragung von Visa zur regulären Einreise in die EU. Doch Angebote legaler Einreise gab es praktisch nicht. Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisierten das CIGEM als Initiative, die Menschen in Mali davon abhalten sollte, sich auf den Weg Richtung Europa zu begeben.

Niger im Fokus

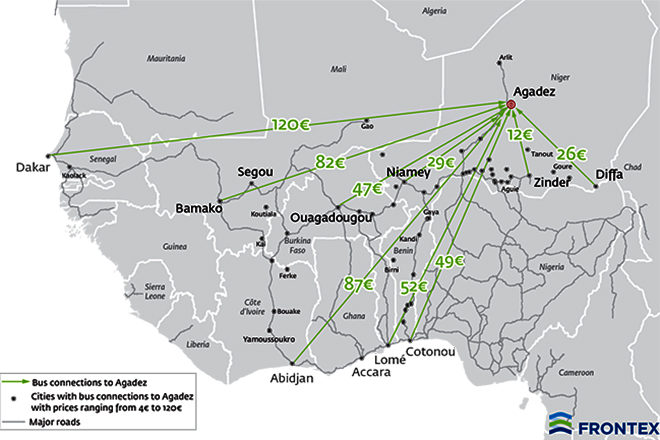

Aus EU-Berichten und Frontex-„Risikoanalysen“ geht hervor, worin die strategische Bedeutung des westafrikanischen Landes für die europäische Migrationskontrolle liegt: Trotz des Bürgerkriegs in Libyen ist die Route durch Niger der am häufigsten genutzte Weg von Westafrika Richtung Europa.

Insbesondere die Stadt Agadez wird als zentraler Knotenpunkt gesehen, an dem mit Hilfe kommerzieller Fluchthelfer die Weiterflucht organisiert wird. Rund 100.000 Menschen sollen jährlich durch Niger nach Libyen gereist sein – 90 Prozent aller Schutzsuchenden und MigrantInnen aus Westafrika (vor allem Mali, Nigeria, Senegal, Gambia und Guinea). Doch auch aus Niger selbst, dem ärmsten Land der Welt, machen sich viele auf den Weg in eine bessere Zukunft.

Bereits am 23. April 2015 beschloss der Europäische Rat, Mali, Niger, Tunesien, Ägypten und Sudan bei der Überwachung und Kontrolle ihrer Landgrenzen und Landwege zu unterstützen. Das Budget für die Zivilmission EUCAP Niger wurde im Oktober 2015 auf 18,4 Millionen Euro verdoppelt, womit die EU ihre Präsenz in dem westafrikanischen Land bedeutend ausweitet. Im Rahmen der seit 2012 bestehenden EUCAP-Mission werden Beamte geschult, die mit der Bekämpfung von Waffen‑, Drogen- und Menschenschmuggel betraut sind. Nun soll die Unterstützung der nigrischen Behörden beim Grenz- und Migrationsmanagement verstärkt werden.

Seit Niger in den Fokus der EU gerückt ist, hat auch die nigrische Regierung auf Drängen der EU ihre Maßnahmen der Kriminalisierung und Eindämmung von Migration in der Region massiv verschärft. Im Mai 2015 wurde das Gesetz über das unerlaubte Schleusen von MigrantInnen vom Parlament verabschiedet, das gemäß Justizminister Marou Amadou auf die „Bekämpfung der unautorisierten Einwanderung durch strafrechtliche Sanktionen gegen den illegalen Grenzübertritt“ ziele. Mit dem Gesetz wurden die Strafen für Menschenhändler von einem auf bis zu 30 Jahre Haft und die Geldstrafen von umgerechnet 4.500 Euro auf 45.000 Euro erhöht.

MenschenrechtsaktivistInnen sind alarmiert: Das Gesetz schaffe die Voraussetzung für die Einrichtung von „Aufnahmezentren“ für Schutzsuchende und MigrantInnen, die von dort aus abgeschoben werden sollen, so Hassan Boukar vom Journalistennetzwerk „Alternative Espace Cotoyens du Niger“. Doch der Protest scheint zu verhallen. Die Zivilgesellschaft sei im Gesetzgebungsprozess vollkommen umgangen worden, so Boukar.

Die IOM leitet bereits vier „Transitzentren“ in Niger. „Gestrandete, Rückkehrer oder besonders gefährdete Migranten“ erhalten hier temporäre Unterkunft, Verpflegung, medizinische Unterstützung sowie Angebote zur „freiwilligen Rückkehr“ und „Reintegrationshilfe“ in ihrem Herkunftsland. Doch kaum jemand ist zur Rückkehr bereit. Die Zentren fungieren eher als Auffangbecken – Unterstützung für die Weiterreise ist hier nicht zu erwarten. IOM beteuert zwar, man wolle den Menschen auch legale Wege der Migration aufzeigen. Tatsächlich trägt sie im besten Fall zur Immobilisierung der Schutzsuchenden und MigrantInnen bei – durch Abschreckung und „Rückkehrhilfen“.

Konjunkturen der Aus-Lagerungs-Phantasien

Der Vorschlag, Zentren zur Regulierung von Migrations- und Fluchtbewegungen in Transitländern einzurichten, ist nicht neu und wurde immer dann populär, wenn die Rufe nach der „Eindämmung von Fluchtbewegungen“ am lautesten wurde. Im Frühjahr 2003 machte der damalige britische Premierminister Tony Blair den Vorschlag, die Schutzgesuche irakischer Asylsuchender „extraterritorial“ zu prüfen – als Teil seiner „new vision for refugees“. Blair konnte nicht genügend europäische Unterstützung für sein Vorhaben finden und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch übten scharfe Kritik.

»Nur in Ausnahmefällen kann eine Aufnahme in Europa nach dem Freiwilligkeitsprinzip in Betracht kommen. Jeder Mitgliedstaat der EU müsste dann erklären, wie viele Flüchtlinge er aufnehmen will.«

2004 legte der deutsche Innenminister Otto Schily nach: Die EU solle sogenannte “Asyllager” in Nordafrika einrichten. MigrantInnen, die im Mittelmeer aufgegriffen wurden, sollten zurückgeführt und in extra-territoriale Zentren verbracht werden. Dort solle eine Vorprüfung durchgeführt werden, welche Asylsuchenden in die EU einreisen und welche in „sichere Länder in ihrer Herkunftsregion“ abgeschoben werden sollten: „Nur in Ausnahmefällen kann eine Aufnahme in Europa nach dem Freiwilligkeitsprinzip in Betracht kommen. Jeder Mitgliedstaat der EU müsste dann erklären – im sogenannten Pledging-Verfahren, (…) wie viele Flüchtlinge er aufnehmen will.“

Öffentliche Kritik verhinderte bisher die Einrichtung von Haftzentren für Flüchtlinge in „Drittstaaten“, wo sie vor Erreichen Europas einen Antrag auf Asyl stellen sollten. Doch die EU und insbesondere einzelne Mitgliedstaaten finanzierten in den letzten zehn Jahren über bilaterale Kooperationen mit Transitstaaten dennoch den Bau von Lagern für die Inhaftierung und das Festsetzen von Schutzsuchenden. So etwa in Libyen, Mauretanien, der Ukraine und der Türkei.

Im November 2014 war es der deutsche Innenminister Thomas de Maizière, der den Vorschlag von „Willkommenszentren“ in wichtigen Transitländern Nordafrikas erneut in die Debatte einbrachte, um Asylgesuche in den südlichen Mittelmeeranrainerländern zu prüfen. Euphemismus in Reinform: In den Zentren solle geprüft werden „wer zurückgeht und wer nach Europa kommt“, so de Maizière. Letztere Gruppe dürfte dabei kaum ins Gewicht fallen.

Vorverlagerung auf Kosten von Menschenrechten

Der Vorschlag, Migrations- oder Asylzentren in Afrika einzurichten, wird stets mit humanitären Argumenten begründet: Wenn die Abwicklung der Überprüfung, Kontrolle und Auswahl von Schutzsuchenden und Migrationswilligen bereits vor Europas Toren erfolgt, könnte die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa vermieden werden. Stattdessen ist klar: Schutzsuchenden drohen gravierende Menschenrechtsverletzungen, wenn sie an der Weiterflucht gehindert werden.

Viele Staaten, in denen die Zentren entstehen sollen, sind durch Bürgerkriege und gewaltsame Konflikte destabilisiert. Sie verfügen über keine funktionierenden Schutzsysteme, ein rechtstaatliches Verfahren zur Überprüfung des individuellen Schutzbedürfnisses von Flüchtlingen ist nicht gewährleistet. Viele würden sich nicht von der Überfahrt in seeuntüchtigen Booten abhalten lassen und das Sterben im Mittelmeer ginge unvermindert weiter.

Es liegt auf der Hand, dass der Vorstoß, Auffanglager in Nordafrika zu errichten, nicht der Aufnahme von Schutzsuchenden in Europa dient, sondern deren Abwehr. Denn die Aufnahmebereitschaft in Europa dürfte kaum gesteigert werden durch die Auslagerung von Asylverfahren. Bereits heute warten weltweit tausende von UNHCR anerkannte Flüchtlinge auf einen Resettlement-Platz – ohne Aussicht auf Aufnahme.

Die EU setzt auf eine Neuauflage alter Politiken der Externalisierung von Grenzkontrollen. Aus menschenrechtlicher Sicht ist klar: Die als „Gatekeeper“ von der EU bestimmten, teilweise autokratischen Staaten, können nicht legitime Partner einer humanen Flucht- und Migrationspolitik sein. Die politischen Antworten auf die Krise des europäischen Grenzregimes und die Flucht- und Migrationsbewegungen werden ausgelagert – auf menschenrechtlich hochproblematisches Terrain. Flüchtlinge und MigrantInnen sollen in Herkunfts- und Transitregionen festgesetzt werden, in denen ihre Grundrechte missachtet werden. Menschenrechtsverletzungen, die aus der europäischen Wahrnehmung verbannt werden sollen.

Tatsächlich scheint die Reichweite europäischer Medien san den Küsten der südlichen Anrainerstaaten zu enden: Während Bilder von Bootskatastrophen seit der Katastrophe vor Lampedusa im Oktober 2013 in die europäische Öffentlichkeit dringen und immer wieder massive Kritik an Europas Abschottungspolitik provoziert haben, bleiben die Toten in der Ténéré-Wüste und auf den Routen durch die Sahara weitestgehend unerwähnt – und die Kontrollarchitektur jenseits des Mittelmeers unbeachtet.

Mit ihrer Politik der Auslagerung von Grenzkontrollen verfolgt die EU eine fatale Strategie des Unsichtbarmachens von Schutzsuchenden und nimmt weitere Tote in Kauf. Doch Flüchtlinge und MigrantInnen lassen sich nicht durch Transitlager, Zäune oder technisch versierte Kontrollinstrumente aufhalten – sie wählen gefährlichere Routen, begeben sich auf riskantere Odysseen. Nur die Öffnung gefahrenfreier Wege kann verhindern, dass Europa zur Handlangerin schwerer Menschenrechtsverletzungen vor ihren Toren wird.

Judith Kopp